効率化がゴールではない、ベテランもバックオフィスも巻き込んだDXで個人と会社の相互成長を目指す

静岡県西部の地域づくりを一手に担うような施工実績を誇る遠鉄建設では現場のみならず、バックオフィス担当者も巻き込んだ全社的なDX推進が行われています。

若手にとどまらないSPIDERPLUS活用を可能にしながら見据えるDX推進の本質とは一体何なのか。本社を訪ねてお話を伺いました。

お話

遠鉄建設株式会社

建築部次長 鈴木音至 様

建築部 建築一課 主任 原亮平 様

建築部 建築二課 袴田美南 様

現場社員の一人ひとりがSPIDERPLUSの推進役、ベテランも巻き込んで活用が進んだ背景

本日はお時間をいただき、ありがとうございます。

遠鉄建設様がSPIDERPLUSを導入した背景についてお聞かせください。

当社では建築だけではなく設備や営繕なども行っていますが、SPIDERPLUSは適用できる範囲が広いと感じ、会社全体で効率化を進めるのに適しているように感じたことがきっかけです。

導入決定にあたっては、原のように、活用推進を担う者や、現場で活用する者たちとコミュニケーションを重ねて、皆で検討し、納得して進めることができました。

現在、貴社では施工管理に携わる全員がSPIDERPLUSをご活用とのことですね。

どのようにして活用浸透をはかりましたか。

初めに一部の現場で試験的に使ってみることにしました。

そこで若手社員たちを中心にSPIDERPLUS活用に慣れた人材を先に育成することができました。

仕上検査機能を活用することで、是正指示を図面に紐づけた写真とともに明確に伝達することができました。また、業者ごとの仕分けも、生成されるExcelファイルをソートすることで効率的に行うことができます。

1階の現場は手書き、2階ではSPIDERPLUSを活用してみたところ、1つの検査に対して40~50分以上は短縮されたように感じました。1フロアには9部屋あったため、フロア全体でも大きな効率化を実感しました。

削減効果については資料にまとめ、社内会議でも発表しました。

発表内容を簡単に教えていただけますか。

SPIDERPLUSの仕上げ検査機能を活用すると、現場で集めた情報はデータ化されているので編集から業者への伝達までが10分ほどで済むようになりました。タブレットの情報をエクセルに変換して送付するため、紙ベースの編集作業に比べて効率的です。

また、エクセルデータを出力するので視認性も高くなったことなどを挙げました。

また、内覧会と呼ぶ、マンションの購入者が入居前に行う竣工検査では、当日指摘の挙がった箇所を用紙にまとめ、控えを購入者に渡します。

従来であれば手書きで書き込み、コピーを購入者に渡しますが、SPIDERPLUSを活用することにより、リアルタイムで検査記録がサーバー上で共有されるので、購入者を待たせることなくデータ出力された検査結果を渡すことができました。

効率化もそうですが、誰が作成しても見やすい書類が提出できることも魅力の一つだと感じています。

SPIDERPLUSの仕上検査機能で指摘事項の明確な伝達と検査後の項目別仕分け作業の効率化に成功

工事写真については電子黒板で撮影し、台帳の書式でExcelファイルに変換される標準機能が最も効率化に貢献しています。

デフォルトの書式では、従来使用していたものと少し異なりましたが、こちらである程度編集することで従来のものに近づけることができたので、違和感なく写真台帳を作成することができました。

過去の現場や自分が携わっていない他現場の写真も閲覧することができるので、資料として復習や参考にしたり、進捗確認に活用したりすることもあります。

また、試験導入によって先にSPIDERPLUS活用に慣れた若手を確保することは、その後の全社的な導入の際、その他の若手社員のメリットにもなりました。

活用方法でなにか不明な点があった場合に立場が上の人に聞くよりも、立場や年齢が近い人に聞くほうが楽ですし、彼ら自身がトップダウンで決まったものを使う、ということを避けることができます。

心理的に近く感じる立場で経験値が少し優る者が指導的な役割を負うことによって、横のつながりも必然的に強くなりました。

指導的な立場の方も含めて、若手社員の皆様はどのようにして覚えていきましたか。

貴社では若手のみならず、ベテラン社員の皆様もSPIDERPLUSを活用しているとのことですが、どのような施策によって実現しましたか。

さらに不明点はその場で聞いて解消できるようにし、若手の積極的な活用にベテランたちがついていくようにして活用を浸透させていきました。

施工写真の登録数や検査記録の入力状況・提出により、活用状況を日々実感しています。

SPIDERPLUSの活用役は現場に出ている社員で、補佐役としてバックオフィス担当者が図面登録や配筋切り出しなどの現場支援を行っています。

現場の人間が吟味・検討に加わって導入した経緯もあり、現在では現場社員の一人ひとりがSPIDERPLUSの推進役だとさえ思っています。

バックオフィスも巻き込んだSPIDERPLUS活用でさらなるDX推進体制へ

袴田様が現場支援を担当していると伺っておりますが、当初からそのような役割でしたか。

バックオフィスの事務担当者を巻き込む体制を作った背景についてお聞かせください。

ただし、バックオフィス担当者を巻き込んで現場支援業務の割合が増えたことで当人の労働時間が増えてしまわないように、総務部門も巻き込んで協力体制を作っていきました。

現在の運用体制はどのようなものですか。

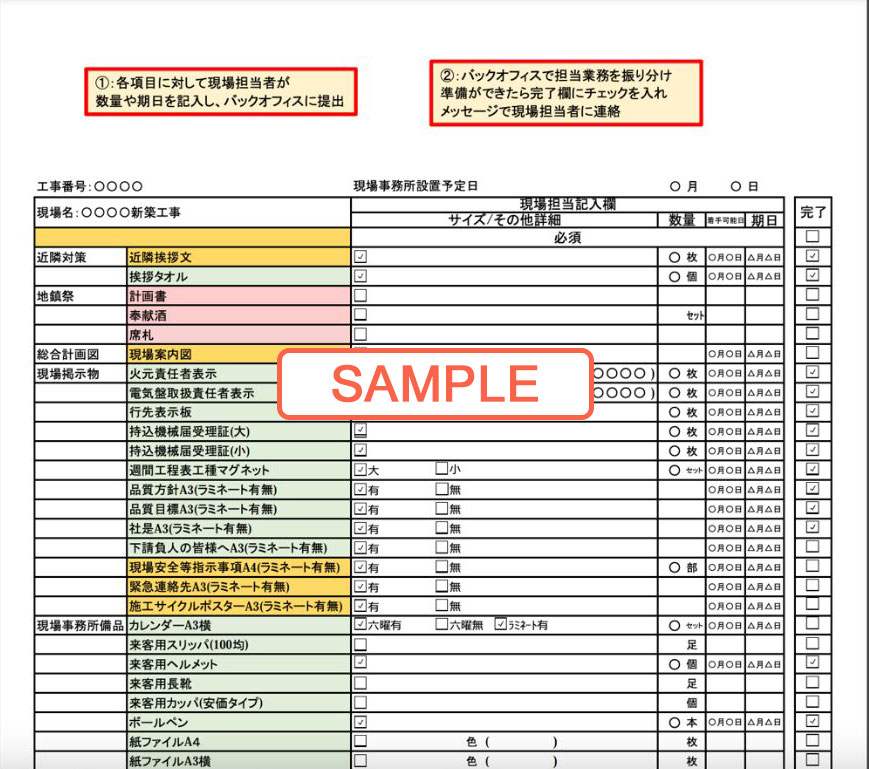

工事を受注して始まる時期がわかった際、依頼リストに基づいて現場から作業リクエストを出します。

依頼リストのサンプル画像(提供:遠鉄建設)

着工前であれば、工事の届け出から現場事務所で使う掲示物、安全書類の準備などです。

以前はこうした書類の準備作業は、現場の方々がそれぞれの方法で行っていたのを、私が担当することになってから作業方法を統一して効率化しています。

袴田は現場支援の仕事経験を積み重ねて、現在は建設ディレクターも取得しているのです!

様々なことを経験していく中で、工事が始まってから行う作業には、こまめな確認が必要なことも少なくないことを学んでいきました。

現場とはテキストコミュニケーションが中心ですが、仕事を通じてさらにニーズを満たしていけるよう、色んな人とコミュニケーションする機会を意識的に増やしています。

業務依頼リストを通じた明確なコミュニケーション体制によって、作業の進捗状況が可視化され、計画的な業務の遂行が可能になっています。

また、バックオフィススタッフが建設業務への理解を深めることにより、さらに効率的な支援体制について提案できるようにもなっていくことがこの先の目標です。

コミュニケーションがさかんな社風がポイント、DX推進で目指す本質的な目的とは

お話を伺っていると、貴社の皆様は能動的に物事を覚える姿勢が際立っているように感じます。

例えば活用浸透を1つ挙げても、ベテランの中には若手から教わることを敬遠する風潮も少なくないと思いますが、貴社にはそうしたものが感じられません。

ただし、若手が率先して活用していくことを、会社として大きな土台にして、そこにベテランたちを巻き込むことができました。

若手社員たちがSPIDERPLUSを活用したことによって工事写真の整理時間が40%削減、検査記録の標準化による手戻りの減少傾向を主な成果としてあげることができました。

SPIDERPLUS活用を仕事の土台にすることは、会社の将来のためでもありますが、ベテランたちにとっては彼ら自身がもっとラクに仕事をするための手段でもあったのです。

新しいものにはベテランでもフラットに取り掛かろうとするのは社風と言っていいかもしれません。

実際、若手課会というものもあって若手社員が意見を挙げたり相談したりする場が会社にはあります。課を超えた建築工事担当の若手が集い、業務に関係ないことも含めた幅広い内容の質疑応答や意見交換をするのです。

元々はテーマや形式も問わずに、まず集まることから始まったものです。

時々社外の方から皆さんはコミュニケーションがさかんですね、とか、横のつながりが強いですね、と言われるのですが、自分たちではあまりそのように思っていないのです。

ただ、若手現場従事者が中心の話題は少なく、テキストコミュニケーションを介して普段から情報交換が行われています。

建築工事部門でのSPIDERPLUS活用の成功事例をもとにして、設備部門や営繕工事にも展開しています。特に効果を期待していることは3つあり、検査記録を統一化して品質保持の一助になること、工事写真のリアルタイム共有による確認の迅速化、バックオフィスとの連携強化による現場負荷の軽減です。

既に全社的なSPIDERPLUS活用体制が成立しているように見えますが、今後DX推進で本質的に目指したいことについてお聞かせください。

現在では実際に労働時間は削減できましたが、それがゴールではなく、新たなフェーズがスタートしたと感じています。

効率化を目指してデジタルツールを使いこなすには、まず業務を改善していこう、という意識が一人ひとりにあることが必須だと思います。

単にツールを使うということではなく、いつでも改善意識のある人間であるよう、仕事を通じて一人ひとりが成長していくことのできる組織にしていきたいです。

業務効率化や品質向上のアイディアもそうしたところから生まれると思います。

先ほど伺った、バックオフィス担当が現場支援を積み重ねて建設ディレクターをとったというのも、単なるデジタルツールの活用にとどまらない、成長した事例でもありますね。

今度はその時間を、自身が成長したい姿になるために費やしてほしいのです。自学自習も含めて会社全体が成長するためには時間が必要です。

実は当社ではトレーニングセンターを設けて、4月から本格稼働させる予定です。

研修の予定や場所、プログラムを作り、社員一人ひとりがそこで集合研修と自学をしていきます。

個人のキャリア形成への希望に、会社がどれだけ貢献できるかが重要です。コミュニケーションを重ねていくことで個人が成長し、会社の成長へつながると期待しています。

その上で個人の成長を促すような仕組みや環境を整えていきたいと考えています。